五百八十余年前、永享五年(1433)に吾寶禅師によって創建された曹洞宗の名刹です

開祖の徳、五哲の人、門派寺1,400余。最勝禅院由緒

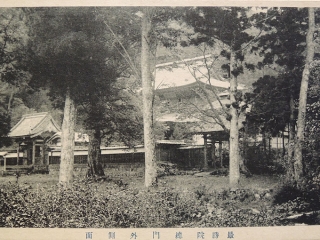

当禅院は、今より580余年前永享五年(1433)、鎌倉の管領上杉憲清公が祖父重公のために鎮守ヶ島の霊地にあった真言宗西勝寺の廃寺跡を再興し、この地に大きな寺を建立しました。

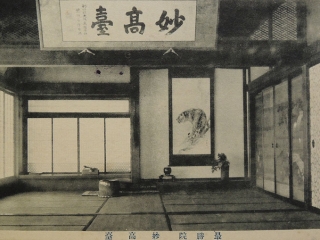

この山を妙高と名づけ、金光明寺最勝院と名を改め、寺領は当村の寄付で開山、第一世吾寶宗璨禅師(ごほうそうさんぜんじ)を招き開祖しました。

開祖してからはすぐれた門下が数多く集まり、その中でも拈笑(ねんしょう)、雲岫(うんしゅう) 、南極(なんぎょく)、模菴(もあん)、洲菴(しゅうあん)は五哲と呼ばれ、それぞれに寺を開き、今では門下寺1400余ヶ寺に及び、これはすべて開祖遺徳の余光によるものです。

しかし、第37世大鏡に至り、文政10年春不幸にも火災にあい殿堂などすべてを消失し、その後天保6年10月、第38世無學が伽藍圓備のすべてを復元いたしました。

当時は七堂伽藍をもった雲水真参弁道の道場として多くの修行僧を世に送りだしました。その後、第47世大仙に至り、不幸にも、昭和15年3月、再度山火事の類焼で全伽藍を消失してしまいましたが、第48世玄道の代、昭和29年本堂に始まり、祖堂、総門の再建が行われ、昭和32年10月、御開山500回忌報恩大授戒会が修行されました。時至り、第49世浩道代、平成19年御開山550回忌を迎えるに当たり、檀信徒の協力を得、客殿、庫裏、離れ(打睡庵)、倉庫等の建設、並びに境内整備を終え、今日の景観と成りました。時に平成19年10月5日から9日、御開山550回忌報恩大授戒会が修行され、報恩と感謝のまことが、捧げられ、今日に至っています。 (寺史による)

当禅院は、今より580余年前永享五年(1433)、鎌倉の管領上杉憲清公が祖父重公のために鎮守ヶ島の霊地にあった真言宗西勝寺の廃寺跡を再興し、この地に大きな寺を建立しました。

この山を妙高と名づけ、金光明寺最勝院と名を改め、寺領は当村の寄付で開山、第一世吾寶宗璨禅師(ごほうそうさんぜんじ)を招き開祖しました。

開祖してからはすぐれた門下が数多く集まり、その中でも拈笑(ねんしょう)、雲岫(うんしゅう) 、南極(なんぎょく)、模菴(もあん)、洲菴(しゅうあん)は五哲と呼ばれ、それぞれに寺を開き、今では門下寺1400余ヶ寺に及び、これはすべて開祖遺徳の余光によるものです。

しかし、第37世大鏡に至り、文政10年春不幸にも火災にあい殿堂などすべてを消失し、その後天保6年10月、第38世無學が伽藍圓備のすべてを復元いたしました。

当時は七堂伽藍をもった雲水真参弁道の道場として多くの修行僧を世に送りだしました。その後、第47世大仙に至り、不幸にも、昭和15年3月、再度山火事の類焼で全伽藍を消失してしまいましたが、第48世玄道の代、昭和29年本堂に始まり、祖堂、総門の再建が行われ、昭和32年10月、御開山500回忌報恩大授戒会が修行されました。時至り、第49世浩道代、平成19年御開山550回忌を迎えるに当たり、檀信徒の協力を得、客殿、庫裏、離れ(打睡庵)、倉庫等の建設、並びに境内整備を終え、今日の景観と成りました。時に平成19年10月5日から9日、御開山550回忌報恩大授戒会が修行され、報恩と感謝のまことが、捧げられ、今日に至っています。 (寺史による)

みほとけに微笑まれて幸せのひととき。釈迦牟尼佛(しゃかむにぶつ)

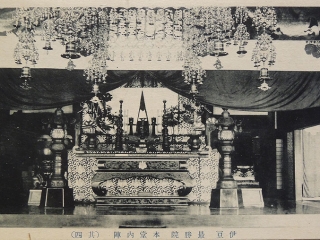

当院の本尊…釈迦牟尼彿(しゃかむにぶつ)は西暦紀元前556年4月8日、インドいまのネパールの王子として生れ、出家後、35才で成道(悟りを開く)され、中インドを弟子たちとともに人々に教えを説き80才で入寂(涅槃)された。

釈迦牟尼佛とは、釈迦族出身の聖者(ムニ)・めざめたる者・覚者の意味で、人間釈迦牟尼彿であるとともに永遠の釈迦牟尼佛なのです。

当院本尊は約33cm昆首羯摩の正作と伝えられ、当院の体内釈迦牟尼佛として秘蔵されている霊佛です。時に俗界を離れ、心を無にみほとけに微笑まれる幸せのひとときを過ごしてください。静寂に身をゆだねる者だけが体得できる喜びなのです。

当院の本尊…釈迦牟尼彿(しゃかむにぶつ)は西暦紀元前556年4月8日、インドいまのネパールの王子として生れ、出家後、35才で成道(悟りを開く)され、中インドを弟子たちとともに人々に教えを説き80才で入寂(涅槃)された。

釈迦牟尼佛とは、釈迦族出身の聖者(ムニ)・めざめたる者・覚者の意味で、人間釈迦牟尼彿であるとともに永遠の釈迦牟尼佛なのです。

当院本尊は約33cm昆首羯摩の正作と伝えられ、当院の体内釈迦牟尼佛として秘蔵されている霊佛です。時に俗界を離れ、心を無にみほとけに微笑まれる幸せのひとときを過ごしてください。静寂に身をゆだねる者だけが体得できる喜びなのです。

最勝禅院の寺宝 ● 本尊釈迦牟尼佛座像(ほんぞんしゃかむにぶつざぞう) ● 開山吾寶宗璨禅師伝衣・袈裟(かいさんごほうそうさんぜんじでんえ・けさ) ● 火防大薩埵菩薩(かぼうだいさったぼさつ・秘仏)

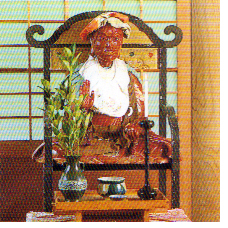

蓄財の神、病を祓う神。善財童子(ぜんざいどうじ)・賓頭盧頗羅堕(びんずるはらだ)

当院に安置されている善財童子(ぜんざいどうじ)と賓頭盧頗羅堕(びんずるはらだ)の二つの像は、古くから当院を訪れる善人男女の守護神として親しまれ崇拝されております。

善財童子

求道の童子。

童子が生まれた時色々な珍宝が天から降ってきて蔵がいっぱいになったので、

善財童子といわれ、善を施せば、財を成すと厚い信奉を集めている仏さまです。

求道の童子。

童子が生まれた時色々な珍宝が天から降ってきて蔵がいっぱいになったので、

善財童子といわれ、善を施せば、財を成すと厚い信奉を集めている仏さまです。

賓頭盧頗羅堕

釈尊のお弟子で十六羅漢の一人。

「おびんずるさん」と呼ばれ。その仏をなでて病気の平癒を祈ることから

「撫で仏」として広く知られている仏さまです。

釈尊のお弟子で十六羅漢の一人。

「おびんずるさん」と呼ばれ。その仏をなでて病気の平癒を祈ることから

「撫で仏」として広く知られている仏さまです。

除魔招福の霊力「火防薩埵の話」 ~最勝禅院の福を呼ぶ天狗葉縁起~

開山吾寶禅師が朝お説教をしていると、熱心な老夫婦に目をとめ、何か所望かと尋ねると血脈(戒名)を受けたいという。

師は明日も明後日も来なさいと試すつもりでいうと、老夫婦は毎日やってくる。

師はその熱心な老夫婦に「周泊(しゅうはく)」「傳中(でんちゅう)」の戒名をあたえ、名を尋ねると、人でなくこの裏山に住む天狗だという。

開山吾寶禅師が朝お説教をしていると、熱心な老夫婦に目をとめ、何か所望かと尋ねると血脈(戒名)を受けたいという。

師は明日も明後日も来なさいと試すつもりでいうと、老夫婦は毎日やってくる。

師はその熱心な老夫婦に「周泊(しゅうはく)」「傳中(でんちゅう)」の戒名をあたえ、名を尋ねると、人でなくこの裏山に住む天狗だという。当時寺は水が乏しく困っていたので、師は水がほしいと所望すると、天狗はたやすいことですといって帰っていった。その夜、沢から水の音が聞こえ、澄水がこんこんと湧き出しその水は今も尽きることがない。その時天狗が置いていった宝札(ほうさつ)は今も残されている。当院には火防大薩埵菩薩(かぼうだいさったぼさつ・秘仏)が安置され左右に天狗が守護し、この緑により毎年4月24日に火防尊大祈祷会が行なわれている。